春風一起,隨著一搖一晃的風箏,人們的心神便被吹向了濰坊的天空……

說到山東濰坊,你會想到什么?蕾哈娜那首“濰坊的愛”(we found love)?

其實,這是一個由風箏提高了知名度的城市。

如果你沒有去過濰坊,很難感受到風箏對這座城市意味著什么,也不知道濰坊人放風箏可以有多野。

這里被稱為“風箏之都”,一年一度的濰坊國際風箏節已經舉辦了36屆。

今年因為新冠肺炎疫情,第37屆濰坊國際風箏會各項籌備工作均已延期,但絲毫不妨礙濰坊人民對風箏始終如一的“狂熱”。

把所有的東西都做成風箏,放上天,是濰坊人民最樸素的風箏情懷。

有多高超?

比如這艘“航母”,由十幾名風箏匠人用時一個月才完成,最終實現中國航母“首飛”成功。

近距離瞅瞅這艘“航母”,艦上停著小飛機,就連底下的小螺旋槳都有,硬核中不失嚴謹。

再比如這條來自天津的“連年有余”,長70米,面積超過3000平方米。

因為面積大,它在起飛時形成了強大的瞬間拉力,需要這么多根線,牽在鏟車上才能放飛。

真正的高手永遠在民間,濰坊風箏高手用逆天神技祝福祖國,這波操作666!

@平獨鎮露頑皮彈

民間藝人和濰坊人民的技藝和創造力,讓人嘆服。

可能很多人不知道,濰坊被稱為“世界風箏之都”,世界上70%的風箏都是濰坊產的!

在濰坊坊子工業發展區有一處村落叫“王家莊子”,村里每年制作風箏8000多萬只,產值達2億多元,在全國風箏市場占有率約達80%。“世界風箏看濰坊,濰坊風箏在王家莊子”,已成為業內共識。

同時,濰坊還是中國風箏文化的發祥地,是國際風箏聯合會總部所在地,也是國際風箏會的固定舉辦點。

沒錯,是國際,不是中國,也不是山東。

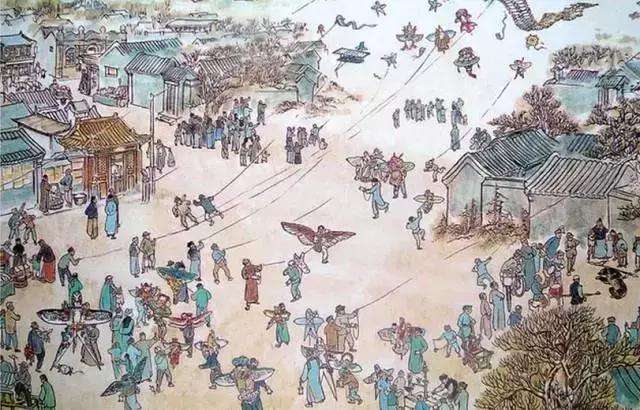

在山東地區,人們放風箏的歷史很早。在民間開始流行始于宋代,到了明清時期,濰坊地區放飛風箏漸成規模。據記載,早在明代,“本邑每逢寒食,東門外,沙灘上……凌空紙鶯,高入云端”。

清末民初的濰縣人裴星川在他的詩文中寫道:“風箏市在東城墻,購選游人來去忙。花樣翻新招主顧,雙雙蝴蝶鳶成行。”詩中所提到的東城墻,是老濰縣城東關西圍墻外,慶城門南沙灘,自清代乾隆、嘉慶年間一直到民國,這里都是濰縣風箏的集散地。清明節前后,人們都喜歡來到這里放風箏,大家興高采烈地跑著、笑著,比賽著誰家的風箏飛得高,誰家的風箏更好看。

1933年春,當時的濰縣縣政府根據民眾要求,決定舉辦濰縣風箏賽會,并宣布每兩年舉行一次。首屆風箏賽會于當年的4月5日開幕,全縣共有80只風箏參加了比賽盛會。后來分別于1935年、1937年舉行了濰縣第二屆、第三屆風箏賽會。

這次風箏賽會,是濰坊風箏由自發式民間娛樂活動轉向有組織的官辦正式比賽的重要發展過程,并促進鼓舞了濰坊風箏的發展,激勵了風箏扎制技藝的不斷提高。只是好景不長,1937年日本全面侵華,1938年濰縣淪陷。在國破家亡民不聊生的情況下,濰縣風箏賽會被迫停辦。

在山東各地的志書里,大部分地區對農歷三月有著這樣的記載:清明掃墓,城里的老少男女紛紛出城,帶著酒飯,也帶著紙鳶和線軸,好在祭掃完畢后放來耍。

古人云:“迎風順氣,拉線凝神,隨風送病,有病皆去。”《續博物志》里說:春日放鳶,引線而上,令小兒張口而視,可以泄內熱。《燕京歲時記》里就一句:“放風箏,最能清目。”

放風箏時,清風徐來,呼吸著新鮮的空氣,仰望藍天,凝神專注,一切憂慮煩惱早已拋到腦后,融愉神情、動形體、暢氣血、練視力之功效于一體。

春天已在身邊,帶上口罩,拿好風箏,去奔跑吧!

最后,小編特別希望放飛“航母”的“拖拉機”上能有我的位置……

參考資料:觀察者網、”視覺志“微信公號、大眾日報客戶端等

(大眾日報客戶端記者 盧昱 高翔)